公設比多少才算合理?

台灣常見的公設比範圍

在台灣,大多數住宅大樓的公設比落在 28%~33% 之間,這算是市場的主流。

- 電梯大樓:普遍在 30% 左右

- 豪宅或社區型產品:常見 33%~35%,甚至更高

- 公寓或舊大樓:由於沒有電梯或會館,公設比通常只有 10%~15%

因此,如果你在看新成屋或預售屋時,看到公設比接近 40%,就要留意是否為「浮誇型社區」──可能設施很多,但實際能用的室內空間會被壓縮。

不同房型與產品的公設比差異

不同產品類型,公設比差異非常明顯:

- 小坪數套房:公設比往往最高,因為即使只有 10 坪房間,也要平均分攤大廳、梯間的坪數,可能超過 35%。

- 一般三房產品:最常見,公設比大概在 30% 左右,屬於「還算合理」。

- 大坪數豪宅:動輒 40% 以上,因為會館、泳池、健身房、圖書室都算進去,但住戶能不能用得到就是另一回事。

高公設比的優點:

- 社區設施齊全(游泳池、會館、健身房)

- 公共空間寬敞(大廳、梯廳氣派)

- 社區形象好,容易拉高房價

高公設比的缺點:

- 室內坪數縮水,得房率低

- 維護成本高,管理費也跟著貴

- 有些設施變成「雞肋」,少數住戶使用

低公設比的優點:

- 室內坪數大,買到的空間幾乎都能用

- 管理費低,社區負擔小

- 適合實際居住需求,不會被「噱頭」綁住

低公設比的缺點:

- 公共設施單純,可能只有基本大廳與梯間

- 社區感較弱,缺乏附加價值

- 房價在市場端有時不如「豪華公設」產品吸引人

買房前如何檢查公設比?

很多人第一個想法是「上實價登錄查」,但要注意:實價登錄並沒有直接標示公設比。

它會顯示建物的「建坪」與「主建物坪數」,透過這兩個數字,就能間接算出公設比。

- 計算方式:

公設比 ≈ (建坪 - 主建物坪數) ÷ 建坪 × 100%

舉例:一戶建坪 40 坪,主建物坪數 27 坪,那公設比就是 (40-27) ÷ 40 = 32.5%。

因此,雖然實價登錄沒有直接給答案,但只要會算,就能大概抓到比例。

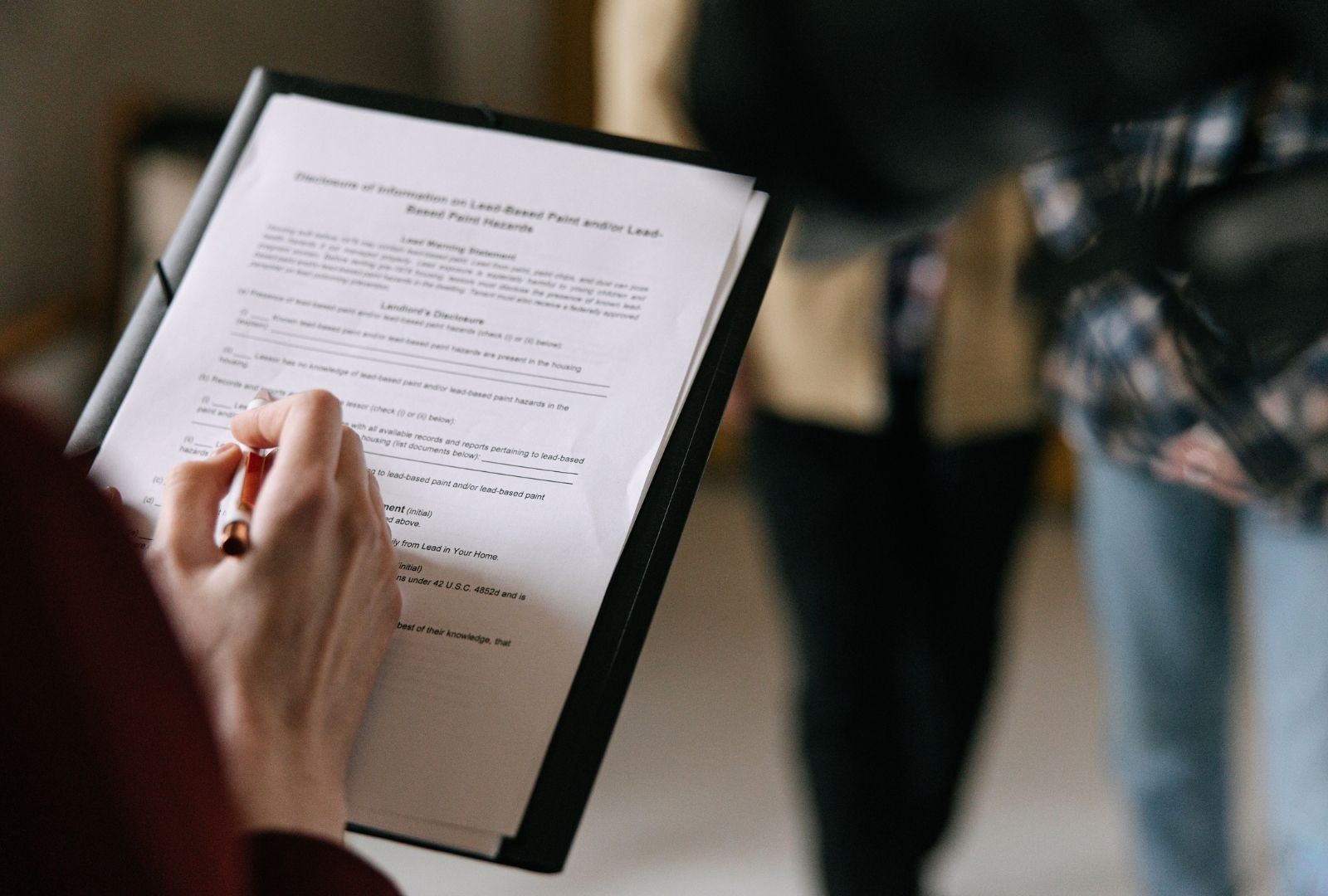

看合約與建商廣告時要注意什麼?

建商的廣告詞常會寫「建坪 40 坪」、「三房兩廳」,但真正能住的室內坪數,往往藏在合約細節裡。檢查時要特別注意:

- 建坪拆解:確認主建物(室內)、附屬建物(陽台、平台)、公共設施(公設)三項數字。

- 合約附件:看清楚是否有完整的坪數分配表,避免建商只給「總坪數」。

- 廣告 vs. 現實:廣告上的樣品屋往往比實際交屋後寬敞,因為沒有隔間牆、家具配置,買方要用「實際坪數」去推算,不要被視覺效果誤導。

預售屋 vs. 成屋的公設比差別

- 預售屋:

公設比通常要等到建照圖說與契約書才會明確揭露。很多建商會模糊帶過,等交屋才知道實際室內坪數。購屋前務必索取「建照審核圖」與「坪數分配表」,不要只聽業務口頭解釋。 - 成屋:

公設比已經確定,可以直接從權狀坪數與主建物坪數比對。優點是透明度較高,但缺點是選擇有限,無法再客製格局。

總結來說,買房前一定要自己動手「拆數字」,不要只看建商廣告的總坪數,更不能單憑「眼睛看樣品屋」就下決定。

如何運用公設比來談判?公設比與房價的關係

公設比直接影響「得房率」,也就影響到你花的錢到底買到多少「能用的坪數」。

舉例來說:兩戶都標榜 40 坪,一戶公設比 28%,另一戶 35%。前者實際室內坪數 28.8 坪,後者只有 26 坪。雖然建坪相同,但買方實際住起來差了近 3 坪,差不多就是一間小房間。

因此,在比較房價時,不能只看「單坪價格」,而是要算「室內實際坪單價」。這個觀念抓準後,你就能在談判桌上找到切入點。

買房實務中的談判技巧

- 先拆數字再殺價:把建商廣告的總坪數拆開來,算出室內可用坪數,然後反推「實際室內單價」。如果比同區段高,就有空間殺價。

- 比較不同建案:如果附近有公設比偏低的建案,可以當作談判籌碼,跟銷售端說「同樣價格,別人給我更多可用空間」。

- 要求附加價值:如果公設比偏高,談判時可以要求建商增加家電、裝潢補貼或車位優惠,彌補室內坪數縮水的劣勢。

- 抓住痛點:對建商來說,餘屋或庫存是壓力,若你能理性提出「實際得房率低,價格卻偏高」,對方更容易讓步。

公設比與生活品質的取捨

高公設比不一定是壞事,它通常代表社區設施豐富,住戶能享受更多公共空間,例如大廳氣派、會館齊全。但問題在於:你是否真的需要、會去使用這些設施?

- 偏好空間感:選低公設比,室內大、得房率高。

- 偏好社區生活:接受高公設比,享受泳池、健身房、兒童遊戲室等配套。

- 精打細算型:先算室內單價,再決定是否值得多花錢買「豪華公設」。

換句話說,公設比其實就是一把談判的槓桿用得好,可以幫你爭取更合理的價格或附加價值;用不好,可能花大錢卻買到一堆自己不會用的設施。

懂合理範圍,買房更安心

公設比沒有絕對的好壞,重點在於你能不能掌握「合理範圍」並計算出實際得房率。當你清楚了解自己到底花了多少錢買到多少可用空間,就能避免掉進建商話術的陷阱,也能在談判時更有底氣。

買房是一輩子的大事,如果你還在煩惱該怎麼判斷物件是否值得,建議多利用 找房趣 這類平台,比對不同社區的公設比與實際坪數,讓你買得透明、住得安心。